Auf dieser Seite wird über die beiden Kirchen in Reinswalde

berichtet. Obwohl Pastoren, Kantoren und auch die Lehrer zum Teil ebenfalls auf

dieser Seite "Kirchen" zu finden sind, werden sie auf den Seiten

"Pastoren" und "Lehrer" bewußt erneut aufgeführt.

Mit interessanten Berichten informiert Sie auch das „Sorauer Heimatblatt“ (s. Hinweis unter "Verschiedenes")

Inhaltsverzeichnis für diese Seite:

1. 150 Jahre

Lutherische Gemeinde

in Reinswalde

Teil 1: Trennung 1849 - Hintergünde und Neuanfang

Teil 2: Der Weg ins 20. Jahrhundert

Teil 3: Von 1919 –

1931 mit Albert Burgdorf

Teil 4: Johannes Hofmann und Martin Kiunke – Die

Jahre von 1931 – 1945

Teil 5: Die lutherischen Lehrer 1848/1849 bis 1945

2. Die Evangelische Kirchengemeinde

3. Kirchliche Sitten und Bräuche um 1920/1930

Die evangelische Kirche in

Reinswalde

650 Jahre Kirchengeschichte Reinswalde von 1346 - 1996

Interessantes und Wissenswertes über Gebäude und Personen von Reinhard Steinke,

Jever

"Es lohnt zu erhalten

und zu bewahren, was erhalten und bewahrt werden kann. Daher reicht es schon,

wenn Wissen mündlich oder schriftlich weitergegeben wird, bevor es zu spät ist."

So wie Anno 1935; da kamen Kunsthistoriker in unser Dorf, die ungeheuer viel

wissen wollten. Alles wurde notiert, vielleicht manchmal auch vermeintlich

unwesentliches, die verschiedensten Sehenswürdigkeiten von Reinswalde im Bild

festgehalten und 1939 in einem Buch mit dem Titel "Die Kunstdenkmäler des

Kreises Sorau und der Stadt Forst" veröffentlicht. Dieses Werk ist meines

Wissens die umfangreichste Dokumentation, in dem ausführlich die Städte und

Dörfer beschrieben werden, in denen seit Jahrhunderten das Leben unserer

Vorfahren geprägt wurde. Neben anderen Aufzeichnungen wird es mir bei meinen

Mitteilungen ein unentbehrlicher Helfer sein.

Mit der Neuanlage eines Dorfes war der Bau einer Kirche

überwiegend eingeplant, und so war es auch bei der Gründung von Reinswalde.

Diese wird von mir um das Jahr 1241 datiert, geschah aber eher 10 bis 20 Jahre

früher, und war daher um 1250 in den Grundzügen bereits abgeschlossen. Die bei

der Rodung des Urwaldes und der anschließenden Bearbeitung der gewonnenen

freien Flächen gefundenen größeren und kleineren Feldsteine wurden

zusammengetragen und u. a. für den Aufbau der in Reinswalde stehenden Kirche

genutzt. In dem etwa 9 km nordöstlich von Sorau gelegenen Waldhufendorf hat sie

mitten im Dorf seit Jahrhunderten ihren Platz, die einst so stolze katholische

und seit der Reformation evangelische Kirche. Sie liegt auch heute noch etwas

erhöht und wird von dem alten Friedhof umgeben. Doch die Annahme täuscht, wenn

der Betrachter meint, daß sie auf einer kleinen Erhebung steht. Es ist das von

Wellersdorf kommende natürliche Geländegefälle, das diesen optischen Eindruck

vermittelt und durch Straßenverlauf und Kreuzung verstärkt wird. Das bis hinter

das evangelische Pfarrhaus reichende Gefälle wird durch den im Volksmund

"Baache" genannten Bach Schlatnitz begrenzt und dieser mündet nach

vielen Windungen in den Bober.

Mit der Neuanlage eines Dorfes war der Bau einer Kirche

überwiegend eingeplant, und so war es auch bei der Gründung von Reinswalde.

Diese wird von mir um das Jahr 1241 datiert, geschah aber eher 10 bis 20 Jahre

früher, und war daher um 1250 in den Grundzügen bereits abgeschlossen. Die bei

der Rodung des Urwaldes und der anschließenden Bearbeitung der gewonnenen

freien Flächen gefundenen größeren und kleineren Feldsteine wurden

zusammengetragen und u. a. für den Aufbau der in Reinswalde stehenden Kirche

genutzt. In dem etwa 9 km nordöstlich von Sorau gelegenen Waldhufendorf hat sie

mitten im Dorf seit Jahrhunderten ihren Platz, die einst so stolze katholische

und seit der Reformation evangelische Kirche. Sie liegt auch heute noch etwas

erhöht und wird von dem alten Friedhof umgeben. Doch die Annahme täuscht, wenn

der Betrachter meint, daß sie auf einer kleinen Erhebung steht. Es ist das von

Wellersdorf kommende natürliche Geländegefälle, das diesen optischen Eindruck

vermittelt und durch Straßenverlauf und Kreuzung verstärkt wird. Das bis hinter

das evangelische Pfarrhaus reichende Gefälle wird durch den im Volksmund

"Baache" genannten Bach Schlatnitz begrenzt und dieser mündet nach

vielen Windungen in den Bober.

Mit Sorge stelle ich den

immer weiter fortschreitenden Verfall der einstmals evangelischen Kirche fest.

So strahlen die wuchtigen Mauern auch als Ruine noch immer ein Gefühl der

Geborgenheit aus. Ziemlich windig ist es in den letzten Jahren in diesem

Gebäude geworden; doch der eingestürzte Dachstuhl und Sonne, Nässe, Kälte und

Schnee tragen nicht dazu bei, daß sich der Zustand verbessert. Absperrungen und

Hinweise auf die Gefahr beim Betreten des Geländes deuten auf das baldige Ende

einer Jahrhunderte währenden Geschichte hin. Noch halten die starken Mauern den

Wetterwidrigkeiten stand, doch lange wird dieses Bauwerk nicht mehr bewundert

werden können. Dann wird sich auch das jährlich wiederkehrende Storchenpaar

nach einem anderen Nistplatz umsehen müssen. Nach meinem Verständnis zur

Geschichte kann aber Verfall nicht Sinn von Geschichte sein, doch im Laufe der

Geschichte haben schon andere, weit schlimmere Dinge die Welt und auch unser

Reinswalde verändert.

Lange erfährt man nichts

über kirchliche Angelegenheiten der Lausitz. Am 11. Januar 948 unterzeichnet

Kaiser Otto I. in Mainz eine Urkunde, stiftet dadurch das Bistum Meißen und

legt gleichzeitig dessen Grenzen fest; und auch die ursprüngliche Lausitz

findet in diesen ihren Platz. Aber erst im Jahr 995 erfüllt Kaiser Otto III.

den Anspruch des Bischofs von Meißen und überträgt ihm dieses Gebiet. Frühestens

die "Meißener Bistumsmatrikel" aus dem Jahr 1346 bringt dann endlich

Klarheit auch über einen großen Teil der Herrschaft Sorau. Das verschollene

Original ist durch mehrere Abschriften aus den verschiedensten Jahren (1495,

1605 usw.) erhalten, und diese verweisen auf den Ursprung des Jahres 1346. Die

Matrikel nennt Kirchen in " ..., Benen, Renyswalde, ... und

Wellersdorf", um nur die unmittelbaren Nachbardörfer mit anzuführen.

Verwirrend sind die verschiedenen Schreibweisen in den Abschriften. Während

Nitze Unruh im Landregister der Herrschaft Sorau von 1381 die Abgaben für den

Ort "Reynniswalde" erfaßt, wird das Dorf in der Abschrift 1495 mit

Hinweis auf 1346 "Renyswalde" und 1730 (... 1346) "Rembswalde

al. Renyswalde" genannt und gehört zum "Sedes Soraw". Die

Urkunde beweist somit, daß unser Dorf bereits 1346 eine Kirche hatte und man

darf annehmen, daß es die aus dem 14/15. Jahrhundert stammende Feldsteinkirche

ist, wie wir sie kennen und von Fachleuten in diese Jahrhunderte datiert wird.

Aber sie wird nicht das erste Kirchengebäude in Reinswalde gewesen sein.

Umfangreiche historische Untersuchungen auf dem Gelände werden eines Tages die

Frage beantworten, ob zunächst nicht doch eine Holzkirche an dieser Stelle

gestanden hat, wie seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts vermutet wird. Die

mindestens 650jährige (eher ältere) Geschichte für ein Gotteshaus gilt demnach

nicht nur für Reinswalde, sondern auch für einige unserer Nachbardörfer.

Stolz und imposant bietet

sich die Kirche dem Betrachter von außen. Man vermutete allerdings keine 500

Plätze für die Gläubigen und die äußere Schlichtheit dieses aus Feldsteinen

errichteten Gebäudes stand im Gegensatz zur reichlichen Ausstattung im Innern.

Zu bewundern ist auch die Mauer mit dem rundbogigen sattelgedeckten Tor, die

das Gotteshaus und den alten Friedhof umschließt. Diese ist mit einem Pultdach

versehen und endet zum einen an der Südseite (Dorfstraße) und zum anderen an

der südöstlichen Seite (in Richtung Lehmann, Hermann) der zur Lehnschölzerei

(Blobel) gehörenden Scheunen - ebenfalls Feldsteinbauten. Kirche und Friedhof

erreicht man durch ein rundbogiges sattelgedecktes Tor, das von einem auf dem

Torbogen stehenden 35 cm hohen Zinnkreuz aus dem 18. Jahrhundert geschmückt

wurde. Es gilt als verschollen, ist den älteren Reinswaldern aber noch bekannt

gewesen und war eines von vielen kunstgeschichtlichen Schätzen unseres Dorfes.

Beide - Kirche/Kirchhof und Lehnschölzerei - sind zwischen den Scheunen mit

einem Durchgang verbunden, der heute noch genutzt werden kann.

Die im teilweise verputzten

Feldsteinbau vor dem 2. Weltkrieg gefundenen Nachrichten des 15./16.

Jahrhunderts berichten vom Anbau des Turmes an der Nordseite des

Kirchenschiffes, von der Errichtung zweier Vorhallen mit Treppen auf beiden

Seiten des Turmes und dem Anbau der Sakristei an der Südseite des Chores. Die

beiden oberen Turmgeschoße sind allerdings erst zwischen 1561 und 1597

aufgesetzt worden. Detailbeschreibungen über den Baustil lasse ich weg,

Interessierte können sich im o. a. Buch „Die Kunstdenkmäler ...“ informieren,

denn viel interessanter erscheinen mir einige Besonderheiten, die durch den

Verfall freigelegt wurden.

Auf zwei Bildern kann der Leser das Innere des

Kirchenschiffes wunderbar miteinander vergleichen. Der Blick geht in beiden

Fällen vom Altarraum zum Westgiebel (in Richtung Waltersdorf) mit der

Orgelempore. Deutlich ist in seiner Schönheit das wahrscheinlich 1519

nachträglich eingezogene Gewölbe im Kirchenschiff (und im Chor) zu erkennen.

Während in der Ruine lediglich die tragenden Elemente an den Wänden links und

rechts noch vorhanden sind, ist das Gewölbe im Chor auch heute noch zu

bewundern. Unser Blick fällt dann auf die reichverzierten, zweirängigen

Emporen, deren Ursprung um 1450 anzusiedeln ist. Die sich bis in den Chor

(Altarraum) erstreckenden einfachen Emporen befanden sich ursprünglich auf

allen Seiten des Chores und die südliche (an der Seite zur Sakristei) wurde

erst 1921 entfernt. Die gut zu erkennenden Maueröffnungen für die tragenden

Balken der Emporen sind daher Relikte einer vergangenen Zeit. Am linken

vorderen Rand befindet sich die Tür zur Sakristei; hinter der Liedertafel ist

die einfache und doch schmucke Kanzel zu erkennen. Erwähnenswert ist auch die

in den Jahren 1703/1704 angeschaffte Orgel, die in einem Gehäuse mit

Akanthuswangen eingebaut ist und ihren Platz auf der zweiten Ebene der Empore

fand. Nach einem 1935 im Pfarrarchiv aufbewahrten Kontrakt wurde sie von

Bernhard Rätz in Freystatt erbaut, wobei das Werk mehrmals erneuert wurde, u.

a. durch Gottfried Heerde aus Sorau.

Auf zwei Bildern kann der Leser das Innere des

Kirchenschiffes wunderbar miteinander vergleichen. Der Blick geht in beiden

Fällen vom Altarraum zum Westgiebel (in Richtung Waltersdorf) mit der

Orgelempore. Deutlich ist in seiner Schönheit das wahrscheinlich 1519

nachträglich eingezogene Gewölbe im Kirchenschiff (und im Chor) zu erkennen.

Während in der Ruine lediglich die tragenden Elemente an den Wänden links und

rechts noch vorhanden sind, ist das Gewölbe im Chor auch heute noch zu

bewundern. Unser Blick fällt dann auf die reichverzierten, zweirängigen

Emporen, deren Ursprung um 1450 anzusiedeln ist. Die sich bis in den Chor

(Altarraum) erstreckenden einfachen Emporen befanden sich ursprünglich auf

allen Seiten des Chores und die südliche (an der Seite zur Sakristei) wurde

erst 1921 entfernt. Die gut zu erkennenden Maueröffnungen für die tragenden

Balken der Emporen sind daher Relikte einer vergangenen Zeit. Am linken

vorderen Rand befindet sich die Tür zur Sakristei; hinter der Liedertafel ist

die einfache und doch schmucke Kanzel zu erkennen. Erwähnenswert ist auch die

in den Jahren 1703/1704 angeschaffte Orgel, die in einem Gehäuse mit

Akanthuswangen eingebaut ist und ihren Platz auf der zweiten Ebene der Empore

fand. Nach einem 1935 im Pfarrarchiv aufbewahrten Kontrakt wurde sie von

Bernhard Rätz in Freystatt erbaut, wobei das Werk mehrmals erneuert wurde, u.

a. durch Gottfried Heerde aus Sorau.

Ein baldiges Ende des

Kirchengebäudes lassen auch die kümmerlichen Überreste der Orgelempore mit der

Jahreszahl 1568 (68MC) erahnen. Außerdem sind in den letzten Jahren im Chorraum

durch Witterungseinflüsse etliche Wandmalereien aus  vergangenen Zeiten

vergangenen Zeiten  freigelegt worden. So z. B.

freigelegt worden. So z. B.  eine guterhaltene Sonnenfigur und zwei Masken als

weitere Zeichnungen. Im bereits erwähnten Buch "Die Kunstdenkmäler

..." wird beschrieben: "Die Schienenrippen des Chores mit gekehlter

Rücklage enden auf Kopfkonsolen und haben keine Schlußsteine." Diese

Kopfkonsolen waren ursprünglich - und sind es auch jetzt wieder -

farbenprächtig anzusehen; wobei "farbenprächtig" heute mit

Einschränkungen zu versehen ist. Dieses gilt auch für die Reste der Sonnenfigur,

die sich bis in unsere Tage erhalten hat. Das große Fresko am Westgiebel

unterhalb der Orgelempore erscheint sehr bemerkenswert und es verwundert, daß

diese wohl aus der Zeit vor der Reformation stammenden Fragmente nicht im o. a.

Buch beschrieben werden. Doch der getünchte Innenputz bis hinauf zum Gewölbe

auf dem Westgiebel und die unter dieser Empore zur ebenen Erde stehende

Kirchenbank mit einem Überbau auf gedrehten Säulen aus dem 17./18. Jahrhundert

haben den freien Blick darauf verhindert. Vom noch erkennbaren Ziegelfußboden

des Kirchenschi

eine guterhaltene Sonnenfigur und zwei Masken als

weitere Zeichnungen. Im bereits erwähnten Buch "Die Kunstdenkmäler

..." wird beschrieben: "Die Schienenrippen des Chores mit gekehlter

Rücklage enden auf Kopfkonsolen und haben keine Schlußsteine." Diese

Kopfkonsolen waren ursprünglich - und sind es auch jetzt wieder -

farbenprächtig anzusehen; wobei "farbenprächtig" heute mit

Einschränkungen zu versehen ist. Dieses gilt auch für die Reste der Sonnenfigur,

die sich bis in unsere Tage erhalten hat. Das große Fresko am Westgiebel

unterhalb der Orgelempore erscheint sehr bemerkenswert und es verwundert, daß

diese wohl aus der Zeit vor der Reformation stammenden Fragmente nicht im o. a.

Buch beschrieben werden. Doch der getünchte Innenputz bis hinauf zum Gewölbe

auf dem Westgiebel und die unter dieser Empore zur ebenen Erde stehende

Kirchenbank mit einem Überbau auf gedrehten Säulen aus dem 17./18. Jahrhundert

haben den freien Blick darauf verhindert. Vom noch erkennbaren Ziegelfußboden

des Kirchenschi ffes unter und hinter der Westempore reicht die große

Wandmalerei immerhin bis in die Mitte der ersten Etage. Das Werk entstand

vermutlich zwischen 1519 und 1530, also in der Zeit, die zwischen dem Umbau im Innern

der Kirche (s. o.: Einziehen des Gewölbes und Innenputz) und der Reformation in

Reinswalde lag. Die Deutung dieser Zeichnung bereitete mir jedoch lange Zeit

einige Kopfschmerzen. Doch Dank der

uneigennützigen Hilfe von Herrn Dr. Seifert vom Bischöflichen Ordinariat des

Bistums Dresden-Meißen in Bautzen, dem ich das abgebildete Foto zur

Begutachtung mit der Bitte um Erläuterung vorlegte, konnte ein weiterer

Baustein in die Ortsgeschichte von Reinswalde eingefügt werden. Entgegen meiner

Vermutung legt er Entstehung dieses Wandbildes doch schon weit vor 1519. Es

zeigt eine spätmittelalterliche Darstellung der Heilig-Grab-Kirche in

Jerusalem, auch als Grabeskirche ein Begriff. Aus dem schlechten Zustand der

Inschrift links und rechts neben dem Turm enträtselt Dr. Seifert mit Vorbehalt

die Worte: "... dispositio domini sepulcri ...", was übersetzt

bedeutet "... Beschreibung des Grabes des Herren ...".

ffes unter und hinter der Westempore reicht die große

Wandmalerei immerhin bis in die Mitte der ersten Etage. Das Werk entstand

vermutlich zwischen 1519 und 1530, also in der Zeit, die zwischen dem Umbau im Innern

der Kirche (s. o.: Einziehen des Gewölbes und Innenputz) und der Reformation in

Reinswalde lag. Die Deutung dieser Zeichnung bereitete mir jedoch lange Zeit

einige Kopfschmerzen. Doch Dank der

uneigennützigen Hilfe von Herrn Dr. Seifert vom Bischöflichen Ordinariat des

Bistums Dresden-Meißen in Bautzen, dem ich das abgebildete Foto zur

Begutachtung mit der Bitte um Erläuterung vorlegte, konnte ein weiterer

Baustein in die Ortsgeschichte von Reinswalde eingefügt werden. Entgegen meiner

Vermutung legt er Entstehung dieses Wandbildes doch schon weit vor 1519. Es

zeigt eine spätmittelalterliche Darstellung der Heilig-Grab-Kirche in

Jerusalem, auch als Grabeskirche ein Begriff. Aus dem schlechten Zustand der

Inschrift links und rechts neben dem Turm enträtselt Dr. Seifert mit Vorbehalt

die Worte: "... dispositio domini sepulcri ...", was übersetzt

bedeutet "... Beschreibung des Grabes des Herren ...".

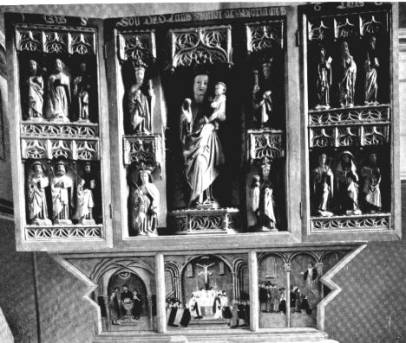

Leider ist der Chorraum

nicht im Bild überliefert und auch vom Altar fehlt eine Gesamtansicht. Ein

unwiderruflich verlorener Kunstschatz ist der vermtl. von 1509 stammende

gotische Altarschrein, der sich erst geöffnet in seiner ganzen Pracht zeigte.

Im Mittelteil reicht die Gottesmutter dem Kind eine Birne und wird von den vier

Heiligen Katharina (rechts oben) und Dorothea (rechts unten), Barbara (links

oben) und Margaretha umrahmt. Die geöffneten Flügel zeigen uns innen die 12

Apostel mit ihren Attributen. Die Außenseiten der Flügel stellengemalt die

Verkündigung dar. Das ganze ruht auf einem Sockel, der drei gemalte

vielfigurige Darstellungen von Taufe, Abendmahl und Predigt enthält. Die

genannte Marienfigur aus dem Reinswalder Altar schmückt heute den Altar

in der Kirche zu Benau und

hat hier eine würdige Heimat gefunden. Es hat einige Zeit gedauert, bis sich

nach mehreren Hinweisen und vergeblichen Versuchen der Beweis antreten ließ.

Mitte Mai 1996 hatte ich Gelegenheit mit Frau Gerda Zwiatkowska (geb. Flöter

aus Benau) als Dolmetscherin und dank der freundlichen Unterstützung des zu der

Zeit neuen Pfarrers in Bienow (Benau), Herrn Janus Roman, einige laienhafte

Untersuchungen vorzunehmen, die sich naturgemäß auf die Gegenüberstellung mit

dem Foto aus dem Band "Die Kunstdenkmäler ..." beschränken mußte.

Dieser Vergleich zeigte, daß es sich hier tatsächlich um die Altarfigur aus der

evangelischen Kirche in Reinswalde handelt. Die Ähnlichkeiten zwischen dem

Original in der Benauer Kirche und dem Bild aus dem o. a. Buch sind deutlich zu

erkennen. Bei umfangreichen Restaurierungsarbeiten wurden allerdings Kopf und

linker Arm des Kindes erneuert und an der rechten unteren Seite der Figur ist

auch der Umhang verändert worden. Doch an der Echtheit dieses kostbaren

Kunstschatzes aus dem Reinswalder Altarschrein von 1509 ist nicht zu zweifeln.

Selbst die Form des Maßwerksockels und seine Relation zur stehenden Figur sind

gleich. Hinzu kommt die sinngemäße Aussage von Gerda Zwiatkowska: 'Diese Figur

ist von einer Benauer Frau aus der alten Reinswalder Kirche nach Benau geholt

worden.' Als äußerst ungewöhnlich bezeichnete Pfarrer Roman es jedoch, daß

diese Figur "Maria mit dem Kind" aus vorreformatorischer Zeit nach

der Reformation in einer evangelischen Kirche stand. Mit dem Bild des

Altaraufsatzes konnten diese Bedenken allerdings ausgeräumt werden.

Ebenfalls gänzlich

verschollen ist auch das wertvolle Inventar, überwiegend aus Zinn ist dieses in

den Wirren nach dem letzten Krieg verlorengegangen.. Es bestand aus kostbaren

Abendmahlsgeräten und Taufgegenständen aus dem 17. Jahrhundert sowie zwei

achtarmigen Kristalleuchtern und einem kleinen sechsarmigen Kronleuchter aus

Schmiedeeisen. Die von der Decke herabhängenden Leuchter sind auf dem Bild des

Kirchenschiffes gut zu erkennen. Doch einige Zeugnisse aus vergangenen Tagen

sind noch vorhanden und sollen abschließend genannt werden. Zum einen handelt

es sich um die beiden Grabsteine der Reinswalder Pfarrer Georg Martin

(1615-1690) und Johann Caspar Richter (1673-1715) - leider stehen sie außerhalb

der Ruine und verfallen immer mehr. Diese beiden Platten werden in einem

gesonderten Beitrag beschrieben. Die ursprünglichen Beschlägen auf zwei

Kirchentüren - wunderschöne Kunstschmiedearbeiten – haben den Kampf gegen den

Rost noch nicht aufgegeben. Auch sie sind zu bewundern, doch wie lange noch?

Und ein drittes Zeugnis ruft

mit seinem Klang heute noch die Christen zum Gottesdienst. Zusammen mit der

kleinen Glocke aus dem Geläut der lutherischen Kirche zu Reinswalde hat auch

die mittlere Glocke der evangelischen Kirche einen ehrenden Platz im Turm des

ehemals lutherischen und heute katholischen Gotteshauses gefunden. In Artikeln und Aufsätzen habe ich in den

vergangenen Jahren immer wieder von den "zwei kleinen Glocken aus beiden

Kirchen" berichtet, die in Reinswalde verblieben sind. Doch bei der Glocke

aus der evangelischen Kirche habe ich mich geirrt. Hier handelt es sich

zweifellos um die mittlere mit ihrem Durchmesser von 90 cm. Durch die

Minuskelumschrift

"o rex glorie veni cum

pace. ave maria gracia plena dominus tecum"

("O König der

Herrlichkeit komm mit Frieden. Gegrüßet seist Du Maria

voller Ehre. Der Herr sei mit

Dir.")

hat sie sich letztendlich verraten. Die Autoren und Historiker des Buches

"Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau ..." datierten 1939 diese

Glocke in das 15. Jahrhundert. Sie ist daher heute als kunsthistorische

Kostbarkeit von unschätzbarem Wert anzusehen. Für die vormals katholische

Kirche gegossen und durch die Reformation von 1530 bis 1945 unterbrochen,

schließt sich für diese Glocke ein Kreis. Ruft sie doch heute die Gläubigen zur

Messe des nun katholischen Gotteshauses im jetzt Zlotnik genannten Reinswalde

und gemeinsam mit der lutherischen Glocke von 1925 ertönt ihre Stimme weiter

aus dem Turm der ehemals lutherischen Kirche.

Die restlichen vier Glocken beider Kirchen gelten

als verschollen. Lediglich über die beiden aus der evangelischen Kirche liegen

Beschreibungen vor und sie sollen an dieser Stelle wiedergegeben zu werden. Die

kleine wird lediglich mit "40 cm Durchmesser, 17./18. Jahrhundert"

erwähnt, während die Große ausführlich beschrieben wird und mit 125 cm

Durchmesser ein wirklich eindrucksvolles Exemplar ihrer Zunft war:

"Halsumschrift vierfach mit lateinischen und deutschen Versen. Am

Schlagrand Inschrift in schlichter Versform, besagend: '1500 in Sagan

gegossen, 1601 umgegossen'. Namen: 'Hans Thyle, Schreyber, Jacob Scholtz, Simon

Militz Kirchväter, Jacob Weygell zu Soraw Ziengiesser'. Am Mantel das Wappen

des Heinrich Anselm Freiherrn v. Promnitz und Namen des Pfarrers David Tymaeus

Damlah. Ferner Grablegung Christi, Auferstehung und Dreifaltigkeit in

Reliefs."

Die restlichen vier Glocken beider Kirchen gelten

als verschollen. Lediglich über die beiden aus der evangelischen Kirche liegen

Beschreibungen vor und sie sollen an dieser Stelle wiedergegeben zu werden. Die

kleine wird lediglich mit "40 cm Durchmesser, 17./18. Jahrhundert"

erwähnt, während die Große ausführlich beschrieben wird und mit 125 cm

Durchmesser ein wirklich eindrucksvolles Exemplar ihrer Zunft war:

"Halsumschrift vierfach mit lateinischen und deutschen Versen. Am

Schlagrand Inschrift in schlichter Versform, besagend: '1500 in Sagan

gegossen, 1601 umgegossen'. Namen: 'Hans Thyle, Schreyber, Jacob Scholtz, Simon

Militz Kirchväter, Jacob Weygell zu Soraw Ziengiesser'. Am Mantel das Wappen

des Heinrich Anselm Freiherrn v. Promnitz und Namen des Pfarrers David Tymaeus

Damlah. Ferner Grablegung Christi, Auferstehung und Dreifaltigkeit in

Reliefs."

Außer dem Kirchengebäude

befanden sich in Reinswalde früher auch noch Reste von drei Kapellen, von denen

bereits 1935 nichts mehr nachzuweisen ist. Dem sogenannten Lagerbuch war zu

entnehmen, daß eine Kapelle 1833 im Oberdorf an der Straße nach Sorau und die

andere im Niederdorf Ende des 18. Jahrhunderts noch vorhanden war, während die

dritte in der Nähe der Kirche an der Straße nach Wellersdorf stand. Die genauen

Standorte waren 1935 schon nicht mehr zu erfahren, um so schwieriger wird es sein,

mehr als 60 Jahre später diese Plätze ausfindig zu machen.

Einige Zeilen zuvor ist uns

"Hans Thyele, Schreyber" begegnet. Sein Amt war äußerst vielseitig

und umfaßte Tätigkeiten sowohl für das kirchliche als auch für das weltliche

Gemeindeleben. Kirch- und Gerichtsschreiber, Custer (Küster), so manches Mal

Kantor, Organist, und später auch noch Lehrer sind Bezeichnungen für die

Person, die nach Gerichtsschulze (Lehnschulze) und Pastor eine wichtige Aufgabe

innerhalb der Dorfstruktur wahrnimmt. Doch Hans Thiele ist nicht der erste

seines Amtes, der uns begegnet. Bereits am 10. Juni 1456 wird erstmals ein

Küster (Schreiber) namentlich genannt. Barbara Domassine (die Witwe des

Thomas; "ine" steht für Witwe) überschreibt nach dem Tode

ihres Mannes ihr Eigentum, die Schuld zu Furstenberg, an "Johannes

Brewinger, Custer des Dorfes Reyniswald". Joh. Brewinger darf alles als

Eigentum benutzen. Diese Eigentumsübertragung ergibt dann nur einen Sinn, wenn

davon ausgegangen wird, das obiger Thomas ebenfalls "Custer" und

somit Vorgänger des Johannes Brewinger war und Barbara, des Thomas Witwe, eine

Rente aus ihrem Besitz beansprucht. Noch im gleichen Jahr bestätigt Wenzel von

Biberstein das Urteil des Richters und der Schöffen von Reyniswald wegen einer

von Barbara Domassine erbetenen Schuldauflassung. Richter war Nickil

Hersfelder; er und 12 weitere namentlich bekannte Bewohner unterzeichnen als

Geschworene des Dorfes Reyniswalde.

Über die Schulen und ihre

Lehrer in unserer Heimat wurde schon 1978 im Sorauer Heimatblatt ausführlich

berichtet. Reinswalde kommt allerdings nur ganz kurz vor, so werden die Lehrer und

die Pastoren auf dieser Seite in einem eigenen Abschnitt

vorgestellt. Wir übergehen dieses Thema in unseren Betrachtungen, wenden uns

allerdings bewußt zusätzlich den Pastoren zu, denn der erste nicht namentlich

genannte Pfarrer begegnet uns im Jahr 1381. Das Landregister nennt die

Steuerabgaben, die aus den Einkünften des Dorfes und seiner Bewohner zu

entrichten sind. Als "Besoldung" des Pfarrers dient die eigenständige

Bewirtschaftung eines ziemlich großen Flurstücks - "Widmut" genannt.

Dieses lag zwischen den Ackerflächen der Bauern (s. Karte auf S. 10 im Sor.

Heimatbl. Sept./Okt. 1991) und ist mit 22 Ruten von 1381 einem großen Bauernhof

gleichzusetzen (1 Hufe = 12 Ruten = 40 Morgen). Außerdem waren dem Pfarrer 2

Bauern mit je ½ Hufe dienstpflichtig und 3 erbliche Gärtnernahrungen dienten

der Widmut, die sogenannten "Pfarrgärtner". Man kann also durchaus

annehmen, daß es dem Pfarrer entsprechend seiner Stellung im Dorf gut ging. In

welchem Gebäude er damals lebte und wo dieses stand, ist nur eine Vermutung;

auf keinen Fall weit von der Kirche entfernt. Es wird wohl in unmittelbarer

Nähe zum Biberstein-Promnitzschen Jagdhaus aus Fachwerk gestanden haben, das

seit 1586 als Pfarrerwohnung diente. In den Jahren zwischen 1794 und 1801 wurde

dieses abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Zimmermeister Gottfried

Schitke aus Wellersdorf schloß seine Arbeiten 1801 ab (Zahl im Giebel); so

berichtete es 1935 der Bauinspektor Johann Gottlieb Richter den

"neugierigen" Buchautoren.

Akten über diesen Pfarrhausbau lagerten 1935 im

Pfarrarchiv und waren auch im GeheimenStaatsArchiv (GStA., Rep. 139 C 2186 a

Nr. 14) zu finden. In Aufzeichnungen von Dorothea Schöne (Tochter des luth.

Pfarrers Paul Albrecht Schöne) über ihre Kindheit in Reinswalde von 1885 - 1892

beschreibt sie das Pfarrhaus als "... wunderschöner stattlicher Bau, der mit

dem hohen Dach fast wie ein Barockbau aussah. Es war aber, wenn man hineinkam,

düster und feucht; ...". Um 1975/1980 errichteten die Bewohner des

heutigen Zlotnik an dieser Stelle das Kulturhaus, ein wahrhaft würdiger

Nachfolger. Die Gedanken an die vielen Festlichkeiten in diesem Haus mit

unseren polnischen Freunden wecken nette Erinnerungen. Ob wohl jemand daran

dachte, auf welch geschichtsträchtigem Stückchen Erde in Reinswalde gefeiert

wurde?

Akten über diesen Pfarrhausbau lagerten 1935 im

Pfarrarchiv und waren auch im GeheimenStaatsArchiv (GStA., Rep. 139 C 2186 a

Nr. 14) zu finden. In Aufzeichnungen von Dorothea Schöne (Tochter des luth.

Pfarrers Paul Albrecht Schöne) über ihre Kindheit in Reinswalde von 1885 - 1892

beschreibt sie das Pfarrhaus als "... wunderschöner stattlicher Bau, der mit

dem hohen Dach fast wie ein Barockbau aussah. Es war aber, wenn man hineinkam,

düster und feucht; ...". Um 1975/1980 errichteten die Bewohner des

heutigen Zlotnik an dieser Stelle das Kulturhaus, ein wahrhaft würdiger

Nachfolger. Die Gedanken an die vielen Festlichkeiten in diesem Haus mit

unseren polnischen Freunden wecken nette Erinnerungen. Ob wohl jemand daran

dachte, auf welch geschichtsträchtigem Stückchen Erde in Reinswalde gefeiert

wurde?

Bleibt als Ergänzung für

diesen Abschnitt noch zu erwähnen, wie der erste Priester heißt, der uns

namentlich begegnet. Es ist "Gregorius,

plebanus in Reniswalde, der in einer Urkunde vom 15. Juli 1503 mit der

die Priesterschaft der Sedes Sorau (36 Priester) erklärt, in der Angelegenheit

des Türkenkreuzzuges sich an die Beschlüsse des Bautzner Domkapitels halten zu

wollen (plebanus = [stellvertretender] Seelsorger einer Pfarrei); die Urkunde

ist auf Papier geschrieben und mit dem aufgedrucktem Papiersiegel des

Archipresbyterates Sorau versehen." Im Zuge der Reformation gilt ab 1530

der in Sorau geborene Andreas Treuthmann bis zu seinem Tod 1551 als erster

evangelischer Pfarrer in Reinswalde. Treuthmann kam aus Schönwalde und war dort

letzter katholischer Priester und erster evangelischer Pfarrer. Über die ev.

Pastoren Georg Martin und Johann Caspar Richter habe ich bereits weiter oben

berichtet. Die lange Reihe der evangelischen Pastoren schließt 1945 mit Pastor

Paul Bublitz, der den Reinswaldern noch wohlbekannt ist. Er starb vor einigen

Jahren im hohen Alter; seine Frau Ruth lebte bis zu ihrem Tod ebenfalls in

Berlin. Mit ihm endet 1945 nicht nur die 415 Jahre dauernde Geschichte der

evangelischen Gemeinde. Zur Geschichte der kirchlichen (und weltlichen)

Gemeinde zählt auch die Spaltung 1849 in zwei Glaubensgemeinschaften, die auch

heute noch so manche Frage offen und unbeantwortet läßt. Und noch etwas gibt zu

denken: Unsere "Reynoldeswalder-Urväter"

erbauten im Mittelpunkt ihrer neuen Heimat ein (wie wir heute sagen)

katholisches Gotteshaus. Heute bewohnen wieder katholische Christen das Dorf,

auch wenn sie die zweite Kirche des Ortes betreten. So schließt sich im Laufe

der Geschichte ein Kreis.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

150 Jahre Lutherische Gemeinde in Reinswalde

Teil 1: Trennung 1849 - Hintergünde und Neuanfang von Reinhard Steinke, Jever

Nicht weit von der

evangelischen Kirche in Richtung Wellersdorf, am Fuße des Sängerberges gelegen,

begegnet dem Besucher in Reinswalde eine zweite Kirche, die der lutherischen

Gemeinde. So begann die Vorstellung des lutherischen Kirchengebäudes vor

einiger Zeit im Sorauer Heimatblatt und so soll auch dieser Bericht aus der

Geschichte der lutherischen Gemeinde beginnen. An der großen Weltgeschichte hat

das Dorf nie mitgeschrieben, war aber irgendwie immer wieder daran beteiligt

und hätte doch manches Mal gerne auf diese Ehre verzichtet. Aber ein bißchen an

einem kleinen Rädchen der deutschen Geschichte so mitzudrehen, das das Getriebe

auch noch etwas zum Holpern gebracht wurde, das hat Reinswalde dann doch einmal

geschafft und ist mit seinen zur damaligen Zeit Aufsehen erregenden Vorkommnissen

in die Geschichtsbücher eingegangen, die über Ereignisse aus der Region

berichten. Insofern nimmt das Dorf für sich in Anspruch, das nachweislich die

Ursache der Existenz von zwei im Grunde evangelischer Kirchen in Reinswalde in

den Kriegen zu suchen ist, die Europa zu Beginn des 19. Jahrhunderts

verwüsteten. Sodann gilt als Folge daraus der am 10. Januar 1815 auf dem Wiener

Kongreß geschlossene Vertrag und somit als Ergebnis u. a. die Abtretung der

Niederlausitz von Sachsen an Preußen. Obwohl König Friedrich Wilhelm III. von

Preußen dieses Dokument erst am 18. Mai 1815 unterzeichnete, nahm er schon 4

Tage später das Gebiet förmlich in Besitz und aus Niederlausitzer Sachsen

wurden preußische Niederlausitzer.

Bereits im Frühjahr 1816 war

in der neu geschaffenen Provinz Brandenburg die Bildung des Regierungsbezirkes

Frankfurt a. d. Oder abgeschlossen und ein neuer Kreis entstanden - der

"Kreis Sorau". Gleichzeitig erfuhr das Kirchenwesen in den neuen

Gebieten mit der einheitlichen Regelung in Preußen eine Reform, die mit der vom

König gewünschten Union durch den Zusammenschluß der Lutheraner und

Reformierten und der Einführung der neuen Berliner Agende von 1822 ihren

Höhepunkt erreichte. Beides bereitete große und lange anhaltende

Schwierigkeiten. Gerade in der Niederlausitz stieß diese von der staatlichen

Obrigkeit angeordnete Veränderung auf erheblichen Widerstand, der allerdings

in weiten Teilen bis 1829 nach und nach erlahmte. Die geistliche und kirchliche

Oberaufsicht der Altpreußischen Union übernahm das Konsistorium in Berlin,

während die staatlichen Angelegenheiten auf Bezirksebene in Frankfurt

verwaltet wurden.

Zu dieser Zeit war Gottlieb

Heinrich Schmeil schon seit 1791 als Pastor in Reinswalde tätig. Schon zu

Beginn der kirchlichen Neuordnung bezeichnete er diese als nicht annehmbar, da

sich die Darreichung der Sakramente und Ablauf und Form des Gottesdienstes und

seiner Ordnung in erheblicher Weise von der Auffassung Luthers entfernt hatte.

Standhaft wies er immer wieder auf die Verwässerung der lutherischen Lehre hin,

widersetzte sich den obrigkeitlichen Bestrebungen und wurde schließlich mit

einer Geldbuße von 50 Reichsthalern belegt. Doch auch er konnte die

Veränderungen nicht aufhalten. Nach seiner Emeritierung am 17. Mai 1835 wurde

Johann Samuel Bürger sein von oben eingesetzter Nachfolger, wohl auch deshalb,

weil er der unierten Kirchenaufsicht als leichter lenkbar erschien. Diese wurde

nicht enttäuscht, denn er führte behutsam alle notwendigen Veränderungen ein.

Doch der alte Schmeil nutzte bis zu seinem Tod am 27. Juni 1844 seine lange

Erfahrung, machte seinen Nachfolger auf die Unterschiede zwischen unierter und

lutherischer Lehre aufmerksam, auch wenn er sich nicht offen in die Amtsführung

Bürgers einmischte. Die Gespräche mit dem jüngeren Amtsbruder müssen auf

fruchtbaren Boden gefallen sein, denn nach seiner Rückkehr von der unierten

Generalsynode in Berlin 1846 nannte Bürger die veränderte Lehre der Union

falsch und vertrat dieses auch offen - sehr zum Unwillen seiner Kollegen und Vorgesetzten.

Ähnliche Vorkommnisse um

1835 in Wellersdorf, die allerdings nur mit staatlicher Gewalt und

Suspendierung des dortigen Pastors Tauscher beendet werden konnten, bestimmten

wohl das nun folgende Geschehen in Reinswalde mit. Die zahlreichen Übertritte

namhafter und bekannter Pastoren in Pommern und der Mark zur lutherischen

Kirche im Jahr 1847 drangen auch bis Reinswalde und hatten indirekt ebenfalls

sicherlich Einfluß auf den weiteren Verlauf. Doch die entscheidende Situation

stand erst noch bevor. Ein Erfolg des gegenseitig ständig gesuchten Kontaktes

war das von Bürger angeregte und erst kürzlich (um 1846/1847) gebildete

Reinswalder Kirchenkollegium. Dieses zeigte sich seinen Argumenten gegenüber

sehr aufgeschlossen und entsandte ihn und ein Mitglied des Gremiums im

September 1848 zur Teilnahme an die 3. Generalsynode der luth. Kirche in

Breslau. Überzeugt von der Richtigkeit ihres Handelns kehrten beide zurück und

alles zusammengenommen haben schließlich diese Ereignisse das Ergebnis mit

geprägt.

So mündeten die gravierenden

Meinungsverschiedenheiten zwischen der Gemeinde mit Pastor Bürger an der Spitze

auf der einen und dem preußischen Staat mit der von ihm verordneten

evangelischen Unionskirche auf der anderen Seite fast zwangsläufig in eine

Trennung. Der Austritt des überwiegenden Teiles des Dorfes unter Führung

Bürgers aus der als "staatlich empfundenen" Kirche am 17. Dezember

1848 setzte lediglich den vermeintlichen Schlußpunkt unter eine Entwicklung,

die als Konsequenz bei der unierten Kirchenführung mit Sicherheit so nicht

erwartet worden war; schließlich wurde ja die "Rebellion" in

Wellersdorf auch zur Zufriedenheit gelöst. Doch die zur lutherischen Lehre

neigenden Reinswalder bestätigten den Entschluß des Kollegiums in einer

Versammlung am 7. Januar 1849. Sie baten um Aufnahme in die lutherische Kirche,

die in Breslau mit dem Oberkirchen-Kollegium seit einigen Jahrzehnten ihr

geistliches Zentrum in "Deutschland" hatte und später als

"Alt-Lutheraner" in Kirchenkreisen ein Begriff war. Nebenbei und der

Zeit weit voraus sei erwähnt, daß sich 1991 auch die restliche

"Alt-Lutherische Kirche" auf dem Gebiet der DDR an die 1972 zwischen

Alt-Lutheranern und anderen lutherischen Freikirchen in Deutschland gegründete

"Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche (SELK)" anschließen

konnte; der bereits 1976 eine weitere Freikirche beigetreten war. Doch bis

dahin war es noch ein langer und dornenreicher Weg.

Als dann endlich am 28.

Januar 1849 die Nachricht kam: "Reinswalde ist Mitglied der lutherischen

Kirchengemeinschaft", konnten auch von Union und Staat eingesetzte

kirchliche und weltliche Aktivitäten die Entscheidung der "Reinswalder

Revolutionäre" nicht ändern, überwiegend blieben diese fest bei ihrer

Meinung! Einige wenige bereuten zwar ihren Entschluß und nahmen ihre

Entscheidung zurück. Unabhängig voneinander, doch im Ton völlig anders,

bestätigten beide Seiten, daß während des Frühlings 1850 dieser Prozeß bereits

abgeschlossen war und 18 Familien mit etwa 100 Personen in der unionsorientierten

evangelischen Gemeinde verblieben, während über 90 % der Bevölkerung weiter

der lutherischen Lehre folgten.

Nach monatelangen

Streitigkeiten wurden in einer rechtlichen Entscheidung die evangelische

Kirche, das Pfarrhaus und die ihr gehörenden Ländereien den Reinswaldern

zugesprochen, die nicht bei der durch die kirchliche Lehre bestimmten

Glaubensgemeinschaft bleiben wollten, sondern sich dem "Druck staatlicher

Gewalt" beugte - so hieß es damals aus lutherischer Sicht. Umfassende

Schriftwechsel mit durchaus verständlicher Begründung von beiden Seiten waren

dieser Entscheidung vorausgegangen, doch letztendlich war alle Mühe der

Lutheraner vergeblich. Zu festgesetzten Terminen mußten die Kirche mit dem

gesamten kostbaren Inventar und das geräumte Pfarrhaus übergeben werden. So

wurde in der altehrwürdigen Dorfkirche am 28. Oktober 1849, dem 21. Sonntag

nach Trinitatis, der letzte luth. von Pastor Bürger geleitete Gottesdienst

gefeiert, und am 13. November ging das stattliche Pfarrhaus in den Besitz der

evangelischen Kirche über, obwohl es ja aus Sicht der Unionskirche ‘verblieb

im Besitz’ heißen müßte. Andererseits ist nach dem Verständnis der lutherischen

Kirche diese seit der Reformation der Lehre Martin Luthers verpflichtet und

wäre demnach, wie in den Jahrhunderten zuvor, der rechtmäßige Eigentümer

geblieben, geworden, ... Doch es wurde anders entschieden. So fand diese Besitzübergabe

ihren Abschluß mit dem Auszug von Pastor Bürger, der nun in einem kleinen

Häuschen eine neue Unterkunft fand, über das ein paar Zeilen weiter noch

berichtet wird. Er überließ es dem jungen evangelisch-unierten Vikar Immanuel

Schäfer, dem - milde ausgedrückt - bereits seit seinem Einzug am 11. November

1849 das Leben in Reinswalde nicht leicht gemacht wurde. Obwohl mir hier der

Ausspruch "das Leben zur Hölle gemacht" treffender erscheint,

empfinde ich ihn aber durch den religiösen Hintergrund an dieser Stelle eher

unpassend. Über Schäfers Zeit in Reinswalde, über Einzelheiten und Hintergründe

berichtete sein Enkel bereits vor 75 Jahren und das ist nachzulesen im Sorauer

Heimatblatt 11/1969. Leider hielten sich in der Übergangsphase 1849/1850 die

Christen beider Seiten in der Wahl ihrer Worte und Taten nicht zurück und

ließen sich zu Handgreiflichkeiten hinreißen. Teilweise nahm das so groteske

Züge an und steigerte sich dermaßen, daß im Verlaufe der Ereignisse 25

Personen aus Reinswalde zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden, unter denen sich

auch die beiden Töchter Bürgers befanden.

Damit waren nun plötzlich

9/10 der Bewohner ohne ihren weltlichen religiösen Mittelpunkt und die

lutherischen Gemeindeglieder konnten ab Herbst 1849 bis etwa Mitte 1850 ihre

Gottesdienste, kirchlichen Handlungen und sonstigen Zusammenkünfte nur in den

Häusern einzelner Familien abhalten. Heimlich und an manchen Tagen an drei

verschiedenen Orten, da diese Treffen von zahlreichen Widrigkeiten

unionsorientierter staatlicher Obrigkeit begleitet wurden. Doch schon bald

hatte dieses ein Ende. Bereits 1850 konnte durch den Kauf günstig gelegener Ländereien

ein solider Grundstein zukünftiger Gemeindearbeit gelegt werden. Es war

erstaunlich, wenn man den Zeitgeist bedenkt, je mehr Druck die Reinswalder

Lutheraner von außen bekamen, desto enger rückten sie zusammen. Aus Wellersdorf

konnte ein nicht mehr benötigter Schafstall erworben werden, der bereits im

gleichen Jahr als neues und provisorisches (alt)-lutherisches Gotteshaus in

Reinswalde geweiht wurde. Den Überlieferungen zufolge, hatte dieses Gebäude

eine Besucherkapazität von 800 Sitzplätzen und bot damit mehr Menschen Platz,

als die 25 Jahre später neuerbaute lutherische Kirche. Außerdem übertraf dieses

Haus auch das Angebot von 500 Plätzen der "unierten Landeskirche" um

etliches, was natürlich den Stolz der Gemeindeglieder hervorrief. Dieses nun

neue Gotteshaus war in der ersten Zeit nach der Trennung meistens - wohl auch

aus Neugierde - Sonntag für Sonntag bis auf den letzten Platz auch mit

Besuchern aus dem benachbarten Schlesien gefüllt, während die Gottesdienste in

der evangelischen Kirche keine 50 Personen besuchten und mehrfach ganz abgesagt

werden mußten.

Zusätzlich zum Schafstall

wurden bis 1851 noch ein kleineres Pfarrhaus und die erste lutherische Schule

gebaut. Das Pfarrhaus, so scheint mir, ist wohl als bereits stehendes Gebäude erworben

worden, wie auch oben bereits erwähnt, denn über dieses kleine Häuschen

berichtete die 1885 in Reinswalde geborene und später als lutherische Lehrerin

in Reinswalde tätige Dorothee Schöne in ihren Reinswalder Erinnerungen und

beschreibt es aus der Sicht des kleinen Mädchens:

"Das alte kleine Pfarrhaus in Reinswalde, in

dem Andreas, Christian und ich geboren sind, steht nicht mehr unter dem dicken

alten Nußbaum. Es war ein einfaches kleines Weberhaus mit wenigen Räumen und

einer "blauen Türe, die in schiefen Angeln hing", wie Tante Emma in

einem Silberhochzeitsgedicht gesagt hat. Es wurde 1888 abgerissen, nachdem auf

dem Pfarrgrundstück, etwa 40 m entfernt ein neues zweistöckiges Pfarrhaus

erstanden war. Ich habe also, da ich beim Bau des neuen Hauses erst 3 Jahre alt

war, keinerlei Erinnerungen an das alte, ....."

Dieser Neubau steht auch heute noch und dient seit mehr als 100 Jahren dem

jeweiligen Pfarrer als Wohn- und Dienstgebäude.

Nachdem nun die Anfänge

gemeistert waren, wurde Pastor Bürger nach seiner Amtsniederlegung am 28. April

1854 in Anwesenheit seines Nachfolgers Maximilian Frommel aus Reinswalde

verabschiedet; er hatte als Lehrer am luth. Privatgymnasium von Pastor Dr.

Francke in Rogasen eine neue Aufgabe übernommen. An dieser Stelle sei kurz

erwähnt, daß umfangreiche Lebensläufe der acht lutherischen Reinswalder

Pastoren vorliegen. Im September 1854 gewählt und am 11. Oktober eingeführt,

bleibt Frommel allerdings nur bis Pfingsten 1858, wird Pastor in Ispringen bei

Pforzheim und - 19 Jahre später wird sich Reinswalde noch einmal an ihren

ehemaligen Pastor erinnern. Nur zwei Jahre länger blieb sein Nachfolger Ludwig

Wilhelm Semm. Angetreten hatte er sein Amt am 18. Juli 1858, mußte aber im

September 1864 sein Amt niederlegen, da dieses durch seinen Wechsel zur

Diedrich'schen Sezession, der Immanuel-Synode, notwendig wurde. Von Julius

Diedrich angeführt, trennte sich 1864 eine Minderheit von den Lutheranern, da

auf die Frage, wie man "sich unter den Bedingungen selbständiger Existenz

verfassen sollte", keine Antwort gefunden wurde oder anders ausgedrückt,

so wurde mir von Pastor emer. Rathje aus Balhorn einmal mitgeteilt, "da

wegen der Einführung einer demokratischen Mitbestimmung in kirchlichen Fragen

keine Einigung erzielt werden konnte". Es dauerte 40 Jahre bis man das

Widersinnige in dieser Sache erkannte, um sich 1904 wieder den Lutheranern

anzuschließen.

In erstaunlich kurzer Zeit

wurde mit Friedrich Georg Samuel Biehler ein Nachfolger gefunden. Von dem

vorübergehend noch einmal Reinswalde verwaltenden Pastor Bürger zu einer

Probepredigt aufgefordert, wurde am 3. Advent 1864 einem 29jährigen jungen Mann

eine verantwortungsvolle Aufgabe übertragen. Als Pastor von Brüssow in der

Uckermark hatte er erste Erfahrungen gesammelt. Über seine Anfangsjahre in

Reinswalde ist wenig bekannt, wohl aber, daß die Generalsynode ihn 1873 in die

Ehekommission beruft. Seine Predigt zum 25jährigen Bestehen der luth. Gemeinde

am 3. Sonntag nach Epiphanias 1874 ist in gedruckter Fassung erhalten geblieben,

doch nicht nur damit wird er Reinswalde verbunden bleiben.

Der Erlös aus dem Verkauf

dieses Druckwerkes bildete den Grundstock für den Kirchenneubau, denn irgendwann

hat auch ein Provisorium ausgedient und nach 28 Jahren drohte das lutherische

Kirchengebäude (der ehemalige Schafstall) einzustürzen. Wie gefährdet die

Gemeinde wirklich war, zeigte sich allerdings erst beim Abriß. Die Säulen der

Empore waren "weit aus ihrer Lage gerückt" und es grenzte an ein

Wunder. daß in den vergangenen Jahren kein Unglück geschah, so schreibt Biehler

selbst in seinen Erinnerungen. Und auch das notierte er, denn bereits 1865

wurde die luth. Gemeinde verspottet "... wegen unseres alten Kirchleins,

an dem wir als einem ehemaligen aus Fachwerk bestehenden Schafstall fortwährend

flicken mußten, höhnisch den Rat gegeben, wir sollten unsere Kirche

zusammennähen." Dank seines unermüdlichen Einsatzes für den Neubau einer

Kirche beschäftigte sich ein von ihm 1874/75 ins Leben gerufener Kirchbauverein

mit der finanziellen Planung für dieses kostspielige Bauvorhaben. Der Leser

darf es glauben, bis nach Ispringen in Baden drang die Kunde vom Kirchenneubau

im niederlausitzschen Reinswalde und um Weihnachten 1877 werden von dort als

Weihnachtsgabe 200 Mark auf den Weg gebracht. Endlich - am 2. September 1876

ist Grundsteinlegung für das Kirchenschiff und am 1. Oktober 1877 wird die 2.

lutherische Kirche geweiht, an deren Feierlichkeiten etliche namentlich

bekannte Gäste teilnehmen.

Typisch für Kirchenneubauten

dieser Zeit ist der aus mehreren Zeitepochen stammende Baustil. Historismus

nennt sich dieses vereinende Bauelement und wird an mehreren Stellen deutlich

sichtbar. Markant tritt der Gürtel unter dem Dach des Kirchenschiffes hervor,

der um den 27 Jahre später erbauten Turm herum verlängert wird. An diesem

Steingürtel zeigt sich besonders die Handschrift des leider bis zum heutigen

Tag unbekannt gebliebenen Architekten. Ebenso fallen die rundbogigen Fenster

des Kirchenschiffes auf, die das romanische in diesem Bauwerk vertreten. Über

die Herkunft der am 9.6.1878 (Pfingsten) geweihten Orgel und ihren Baumeister

ist zur Zeit recht wenig bekannt. Bekannt ist aber, daß die seit mehreren

Jahren sammelnden Orgelbauvereine der "Jünglinge und Jungfrauen"

einen wesentlichen Beitrag, wenn nicht sogar den ganzen Anteil der Anschaffungskosten

getragen haben, denn diese waren beim Kauf vorhanden und die Gemeinde wurde

dadurch finanziell nicht zusätzlich belastet. Nach übereinstimmenden Aussagen

handelt es sich noch immer um das Original und seit über 120 Jahren begleitet

ihr Klang die Gottesdienste bis in unsere Zeit.

Doch Biehler, daß muß hier

erwähnt werden, ist jemand, der auch über seinen evangelischen "lieben

Widersacher, Herr Pastor Ehricht" berichtet. Dieser Ausdruck stammt von

ihm und spiegelt die Zuneigung der beiden zueinander wieder: "Wir sind in

Liebe und Frieden geschieden. Das Begräbnis seiner Frau gab Anlaß zu freundlicher

Begegnung, bei welcher er sich sogar anerkennend über Manches in meiner

Wirksamkeit aussprach. Nicht lange darauf und zwar kurz vor meinem Scheiden aus

Reinswalde ging er (Anm.: † Reinswalde 20.10.1880), zwar kirchlich getrennt,

aber innerlich vereint mit mir, selbst heim, ehe der Nachfolger kam, hatte ich

Reinswalde verlassen." So ging eine für die lutherische Gemeinde

Reinswalde glückliche und erfreuliche Zeit zu Ende. Zwei Pastoren tauschten nun

ihre Pfarrstellen und am 16. Januar 1881 wurden Biehler in Guben und Paul

Albrecht Schöne in Reinswalde eingeführt. Pastor Schöne ist ja aufmerksamen

Lesern unseres Heimatblattes ein Begriff und von ihm und seiner Tochter

Dorothee haben wir schon manches aus dem Leben in Reinswalde erfahren. In seine

Zeit fallen die Neubauten des Pfarrhauses und der zweiten lutherischen Schule.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Teil 2: Der Weg ins 20.

Jahrhundert von Reinhard Steinke, Jever

32 Jahre sind nun seit den

ereignisreichen Anfängen des Jahres 1849 in der luth. Gemeinde vergangen und

nach eigenen Angaben ist dem scheidenden Pastor Biehler der Abschied von

Reinswalde 1881 nicht leichtgefallen. Als er die Verhältnisse seiner neuen

Gemeinde in Guben bei einer Besichtigung kennenlernte, wollte er seine Zusage

widerrufen. Doch eindringliche Gespräche mit Geheimrat Wilke und mit seinem Reinswalder

Nachfolger Paul Albrecht Schöne bewegten ihn, sein gegebenes Wort einzulösen.

Wie schon berichtet, wurde der 29jährige Schöne am 16.1.1881 in Reinswalde

eingeführt. Er tauschte seine Pfarrstelle mit dem nach Guben wechselnden

Amtsbruder, weil er kein Diakonissen- und Anstaltsgeistlicher werden wollte. So

zog mit ihm der fünfte luth. Pastor nach der Trennung in das Pfarrhaus ein; in

dieses alte Weberhaus, das nun seine junge und noch kleine Familie mit Leben

erfüllte. Damit begann eine weitere segensreiche Epoche, die in den kommenden

fast 38 Jahren lediglich zwei Geistliche in die luth. Gemeinde Reinswalde

führte, während die vergangenen 32 Jahre seit Januar 1849 bereits vier Pastoren

und durch Pastor Bürger ab 1835 auch noch 14 Jahre Union erlebt hatte.

Bereits knapp 6 Monate

später stand die erste "Bewährungsprobe" des neuen Pastors und seiner

Gemeinde bevor. Das Missionsfest in Reinswalde begrüßte am 24. und 25. Juni

1881 zahlreiche bekannte Theologen. Die weiteste Reise hatte wohl Pastor Paulsen

aus Kropp in Schleswig angetreten und bei diesem Anlaß sah Pastor Ebel aus

Herischdorf seine Tochter Lina und deren Familie wieder; sie war seit einigen

Jahren mit Pastor Schöne verheiratet. Vor der Eheschließung mit seiner Tochter

hatte Julius Ebel seinen Schwiegersohn - nicht nur - auf

"Gebirgswanderungen ... in jeder Weise kennengelernt", beide verband

ein herzliches Verhältnis miteinander. Diese festlichen Ereignisse

wiederholten sich in den nächsten Jahren und Reinswalde war Anziehungspunkt für

Besucher aus nah und fern. Über den 1883 erfolgten Neubau der zweiten Schule

sind keine weiteren Einzelheiten bekannt geworden, es wurde aber überliefert,

daß in diesem Jahr ein schweres Hagelwetter großen Schaden anrichtete und die

Gemeinde dadurch zusätzlich belastet wurde: "Aber sie nahm das aus Gottes

Hand hin und ließ sich nicht beirren. Der HERR wollte wohl prüfen, ob der

Glaube auch stark genug sei. Die Gemeinde bestand diese Probe.", so

bewertete später Pastor Pfaff diese Umstände.

Bereits 1888 wurde mit dem

Bau eines neuen Pfarrhauses eine weitere finanzielle Belastung eingegangen;

noch heute dient es dem amtierenden Geistlichen als Pfarrhaus. Schöne arbeitete

und lebte mit seiner Familie in diesem Gebäude nur noch wenige Jahre. Die erst

vor wenigen Wochen erhaltenen Unterlagen über Pastor Schöne aus dem

Familienarchiv Schöne berichten einiges über seine Zeit in Reinswalde, danach

wirkte er sehr gerne in Reinswalde. Mit einigen Männern des Dorfes war er sogar

direkt befreundet und erwähnt hier ausdrücklich den alten Bauer Hübner (Anm.:

gemeint ist der Gemeinde- und Kirchenvorsteher Johann Traugott Hübner). An

diese Freundschaft erinnerte sich Dorothee später: "Ich sah als Kind mit

Staunen, wie er ihn beim Abschied von Reinswalde umarmte und küßte." Viele

Jahre später bezeichnete das Ehepaar Schöne die Reinswalder Jahre als "die

glücklichsten Jahre ihrer Ehe". Erwähnenswert ist noch, daß er ein großer

Gartenfreund war, so versorgte er zwar seine Rosen selbst, doch die Kinder

beauftragte er mit "jäten", um sie auf Pflichten hinzuweisen. Später

hat er "den Gartenmann, Herrn Neumann, den wir sehr liebten, nach Ohlau

kommen lassen, um dort den Garten in Schuß zu bringen." Leider konnte vom

Autoren die Frage nicht geklärt werden, ob dieser "Gärtner Neumann" aus

der Reinswalder Neumann-Familie stammt; da den Nachkommen dieser Familie

derartiges nicht überliefert worden ist.

Doch es wird auch

unerfreuliches berichtet. Ein Mordfall beschäftigte lange Zeit die Gemüter in

Reinswalde; auch heute noch berichten die älteren Reinswalder über dieses

Verbrechen. Es drehte sich wie so oft ums Geld, der eine stiftete den anderen

an, der andere wollte sein Wissen vom ersteren besser bezahlt haben und so nahm

das Drama seinen Lauf: Der Täter wurde später vom Gericht in Sorau zu einer

Haftstrafe verurteilt. Schöne, der sich in seinem Leben immer mit Hingabe der

ihm anvertrauten Menschen widmete, bewies auch hier seine Anhänglichkeit nicht

nur zur Gemeinde, sondern auch zum einzelnen Menschen. Er besuchte die

verurteilte Person im Gefängnis (oder Zuchthaus), so oft er konnte.

Im Jahr 1892 verließ Schöne

Reinswalde und wechselte nach seiner Wahl in die Parochie Ohlau; wo er am 10.

Juli eingeführt wurde. Der Abschied ist ihm ungeheuer schwergefallen; doch die

Schulausbildung der heranwachsenden Kinder hatte für ihn Vorrang. Auch seine

in Reinswalde geborene Tochter Dorothee erinnerte sich gerne an die Zeiten, als

sie ihre Kindheit in Reinswalde erlebte und später als Lehrerin hierher

zurückkehrte. Ihre im Sorauer Heimatblatt von August bis November 1997

abgedruckten Aufzeichnungen gestatteten uns einen Einblick in den Alltag von

Reinswalde. Die beschriebenen Ereignisse aus ihrem und dem Leben ihrer Eltern

und Geschwister verknüpfte sie eindrucksvoll mit Erinnerungen an etliche alteingesessene

Geschlechter in Reinswalde. So waren ihre Gedanken gleichzeitig die

Voraussetzung dafür, daß wir uns die von ihr mit all ihren Stärken und

Schwächen dargestellten Menschen vorstellen konnten.

Doch lange war die luth.

Gemeinde nicht verwaist, da bereits eine Woche später, am 17. Juli 1892, dem 5.

Sonntag nach Trinitatis, mit Pastor Friedrich Wilhelm Pfaff dieses Amt neu

besetzt wurde. Der am 21.5.1844 im hessischen Volkmarsen geborene Mann hatte

bereits einige Stationen seiner Laufbahn u. a. in Schleswig-Holstein und

Wittingen verbracht, bevor er in Reinswalde tätig wurde. Die regelmäßigen

Missionsfeste waren auch bei ihm feste Bestandteile des luth. Reinswalder

Gemeindelebens und führten in den folgenden Jahren immer wieder bekannte

Theologen nach Reinswalde. So z. B. Franz Vogt, der den Lesern ja bereits

bekannt ist. Dieser war inzwischen Pastor in Herischdorf, während Dorothee

Schöne ihn in Reinswalde noch als Studenten und vertretenden Lehrer

kennenlernte. Oder auch Pastor Albert Burgdorf sen., der Vater von Albert

Burgdorf; Albert jun. übernahm nach dem Tod seines Schwiegervaters Pfaff dessen

Amt und wurde Pastor in Reinswalde. Doch abgesehen von diesen alle zwei Jahre

stattfindenden Missionsfesten wurde auch während Pfaffs Amtszeit einiges

bewegt. Zunächst konnte mit dem 50jährigen Bestehen als selbständige

lutherische Gemeinde im Jahre 1899 ein großes Jubiläum gefeiert werden. Außer

Kirchenrat Georg Froböß und dem ehemaligen Reinswalder Pastor Schöne trafen

sich am Sonntag Septuagesimae, dem 29. Jan. und am nächsten Tag wiederum eine

ganze Reihe lutherischer Theologen und gaben diesem Ereignis einen würdigen

Rahmen. An diesem Gedenktag machte aber auch noch eine andere freudige

Mitteilung die Runde. Alle eingegangenen finanziellen Verpflichtungen waren

erfüllt und die Kirchengemeinde somit schuldenfrei. Auf diesen Umstand hatte

bereits 1894 der Gemeinde- und Kirchenvorsteher Johann Traugott Hübner in einer

Gemeindeversammlung hingewiesen. Als er meinte, daß zum anstehenden Fest 1899

die bisherigen Schulden getilgt sein könnten, wenn sich die Gemeinde dieses

fest vornimmt, ahnte er nicht, daß er sich leider daran nicht mehr würde

erfreuen können; er war bereits 1896 verstorben. Stolz erfüllte die Gemeinde

über eine Leistung, die fühlbar und sichtbar war: Gleich zu Beginn der

religiösen Auseinandereinsetzung waren einige zentral im Dorf gelegene

Grundstücke erworben worden, zwei Gotteshäuser hatte die Gemeinde in den

vergangenen fünf Jahrzehnten bauen können, außerdem zwei Schulgebäude mit den

dazugehörigen Lehrerwohnungen und nicht zuvergessen - das große Pfarrhaus hatte

ja bereits auch schon einen kleineren Vorgänger. So entstand nach und nach für

das lutherische Gemeindeleben in Reinswalde ein Zentrum, das bis weit nach

Schlesien hinein sein Einzugsgebiet hatte.

Nur etwas fehlte noch und verursachte bei der

Gemeinde einen gewissen Neid auf die unierte Kirche. Hatte diese doch einen

Kirchturm mit einem Glockengeläut. Dessen Klang ertönte zwar zu gewissen Anlässen

seit einiger Zeit, doch die lutherische Gemeinde "strebte nach

Eigenversorgung". So war für Pastor Pfaff während seiner Amtszeit

zweifellos der 1904 angebaute Kirchturm ein Höhepunkt. Auf die am Freitag, dem

25. September 1903 bei der Grundsteinlegung "vertraute" Stabilität

kann der Baumeister auch heute noch stolz sein. Steht doch der Turm mit seinen

vier Seitenlängen von je 8 Metern solide auf einem 2 Meter tiefen aus großen

Feldsteinen errichteten Fundament. So ist es kein Wunder, daß dem gesamten

Kirchengebäude durch den Turm ein beeindruckendes Aussehen verliehen wird.

Während dieser in seiner aufstrebenden Form wieder auf die Gotik verweist, sind

das Spitzdach über dem Turmeingang und die Rundbögen dem romanischen Stil

zuzuordnen. Der markante Steingürtel unter dem Dach des Kirchenschiffes wurde

um den Turm herum verlängert, so daß die unterschiedlichen Bauzeiten für den

Laien kaum zu erkennen sind. Unter der sichtbaren Verkleidung des Turmdaches

verbergen sich auch heute noch die 18 Meter langen Balken. Diese Hölzer stammen

von Bäumen aus dem Königlichen Forst in Sorau und finden bei Pfaff besondere

Erwähnung, da die Handwerker doch mit erheblichen Schwierigkeiten bei deren

Einbau zu kämpfen hatten: "..., aber mit Gottes gnädiger Hilfe ging alles

ohne Unfall von statten", und beim Richtfest am 8. Juli 1904 bewunderte

ein großer Teil der Gemeinde das fast fertiggestellte Bauwerk. Drei Monate

sollte es noch dauern, bis das Werk dann endlich vollendet war. Am 2. und 3.

Oktober 1904 wurden Turm und Glocken geweiht und gleichzeitig das

Kirchweihjubiläum gefeiert, das bis auf einen Tag genau vor 27 Jahren

stattgefunden hatte. Und wer war u. a. erneut Gast in Reinswalde? Richtig

geraten - Pastor Franz Vogt aus Herischdorf. Er durfte auch nicht fehlen, denn

er hatte noch als Kind die Grundsteinlegung für die Kirche miterlebt.

Nur etwas fehlte noch und verursachte bei der

Gemeinde einen gewissen Neid auf die unierte Kirche. Hatte diese doch einen

Kirchturm mit einem Glockengeläut. Dessen Klang ertönte zwar zu gewissen Anlässen

seit einiger Zeit, doch die lutherische Gemeinde "strebte nach

Eigenversorgung". So war für Pastor Pfaff während seiner Amtszeit

zweifellos der 1904 angebaute Kirchturm ein Höhepunkt. Auf die am Freitag, dem

25. September 1903 bei der Grundsteinlegung "vertraute" Stabilität

kann der Baumeister auch heute noch stolz sein. Steht doch der Turm mit seinen

vier Seitenlängen von je 8 Metern solide auf einem 2 Meter tiefen aus großen

Feldsteinen errichteten Fundament. So ist es kein Wunder, daß dem gesamten

Kirchengebäude durch den Turm ein beeindruckendes Aussehen verliehen wird.

Während dieser in seiner aufstrebenden Form wieder auf die Gotik verweist, sind

das Spitzdach über dem Turmeingang und die Rundbögen dem romanischen Stil

zuzuordnen. Der markante Steingürtel unter dem Dach des Kirchenschiffes wurde

um den Turm herum verlängert, so daß die unterschiedlichen Bauzeiten für den

Laien kaum zu erkennen sind. Unter der sichtbaren Verkleidung des Turmdaches

verbergen sich auch heute noch die 18 Meter langen Balken. Diese Hölzer stammen

von Bäumen aus dem Königlichen Forst in Sorau und finden bei Pfaff besondere

Erwähnung, da die Handwerker doch mit erheblichen Schwierigkeiten bei deren

Einbau zu kämpfen hatten: "..., aber mit Gottes gnädiger Hilfe ging alles

ohne Unfall von statten", und beim Richtfest am 8. Juli 1904 bewunderte

ein großer Teil der Gemeinde das fast fertiggestellte Bauwerk. Drei Monate

sollte es noch dauern, bis das Werk dann endlich vollendet war. Am 2. und 3.

Oktober 1904 wurden Turm und Glocken geweiht und gleichzeitig das

Kirchweihjubiläum gefeiert, das bis auf einen Tag genau vor 27 Jahren

stattgefunden hatte. Und wer war u. a. erneut Gast in Reinswalde? Richtig

geraten - Pastor Franz Vogt aus Herischdorf. Er durfte auch nicht fehlen, denn

er hatte noch als Kind die Grundsteinlegung für die Kirche miterlebt.

Ohne Glocken und Uhr waren

für den Bau des Turmes 16.000 Mark aufzubringen. Die Hälfte dieser Summe wurde

durch emsiges Sparen in den vergangenen zehn Jahren zusammengetragen und für

die andere Hälfte "hatte die Gemeinde von der Sparkasse des Markgrafentums

Nieder=Lausitz ein Darlehn von 8000 Mark erhalten". Mit einem (!) Prozent

Zinsen und drei Prozent Tilgung hofften die Bauherren im Jahr 1932 schuldenfrei

zu sein; gegenteiliges ist nicht bekannt geworden, also wurde dieses Ziel

erreicht. Die drei neuen Glocken wurden von den ebenfalls seit 10 Jahren

wirkenden Jugendlichen der Gemeinde gestiftet. Dieser "Turmbauverein"

verstand sich als Nachfolger der viele Jahre zuvor gegründeten

"Orgelbauvereine der Jünglinge und Jungfrauen". So hatten wir ja

beide Gruppen kennengelernt, jetzt wurden sie zusammengefaßt und zu neuem Leben

erweckt. Durch "Ihre Majestät, die Kaiserin und Königin" bekam die

Jugend Unterstützung, denn sie "hatte zur Anschaffung der Glocken eine

Partie hübscher Sachen aus der Kgl. Porzellanmanufaktur 'zur Verlosung'

geschenkt. Diese Verlosung brachte 500 Mark." Das d-moll-Geläut von 57

Zentnern Gewicht stammte aus der Werkstatt des Hofglockengießermeisters Franz

Schilling in Apolda in Thüringen. Es hatte einen so wunderschönen Klang, daß

dem stolzen Meister Schilling gestattet wurde, es zunächst in Breslau bei der

Kunst- und Gewerbeausstellung vorzuführen, bevor es seinen endgültigen Platz

im neuen Turm einnahm. Von den drei Glocken ist leider nur die kleine erhalten

geblieben, die beiden größeren mußten 1917 für Kriegszwecke abgeliefert werden.

Erst 1925 wurden sie durch zwei neue ersetzt, die ebenfalls aus der

Glockengießerei von Franz Schilling stammten. Ihnen blieb zwar etwas mehr Zeit,

ihre Botschaften ins Umland zu senden, doch im 2. Weltkrieg teilten sie das

gleiche Schicksal wie das ihrer beiden Vorgängerinnen. Über die Turmuhr mit

seinen vier Ziffernblättern ist anläßlich von Reparaturarbeiten im Sommer 1992

in der Dezemberausgabe dieses Blattes berichtet worden. 47 Jahre hatte es nach

1945 gedauert, bis das 1904 von der Firma C. F. Roehlitz, einer Großuhrenfabrik

in Berlin gelieferte Werk wieder die Zeit anzeigt. Nun läuft sie wieder acht

Tage lang, schlägt zu jeder viertel und vollen Stunde und muß dann wieder

aufgezogen werden. Für 1152 Mark wurde die Gemeinde mit einem eindrucksvollen

Zeitmesser belohnt.

Bedingt durch das seit

Jahrzehnten bestehende Gemeindeleben folgten nun weitere Feierlichkeiten. Bereits

am 20. Mai 1906 kamen aus Anlaß "25 Jahre Reinswalder Posaunenchor"

Abordnungen aus Breslau und Fürstenwalde zum Gratulieren. Pastor Schöne hatte

seinerzeit die Anregung für dessen Gründung gegeben; leider erlebte er das

Jubiläum nicht mehr, er war am 12. Januar in Ohlau verstorben. Ob im August

1906 beim Posaunen- und Sängerfest in Leipe im Spreewald auch die Chöre aus

Reinswalde teilnahmen, ist leider nicht überliefert, doch Pastor Pfaff vertrat

die Gemeinde, so wird in den Kirchenblättern berichtet. Nach den Missionsfesten

1907 und 1909 feierte Pfaff 1910 sein 40jähriges Amtsjubiläum und wird am 1.

Oktober dieses Jahres zum Superintendent für die Niederschlesische Diözese

ernannt und somit Nachfolger für den verstorbenen Sup. Gottlieb Fengler aus

Cottbus. Zwei Jahre später, am 4. Aug. 1912 verstarb Pastor Pfaffs Frau

Wilhelmine, eine geborene Nissen aus Schleswig.

Im Sommer 1913 erneuerte

Malermeister Bergmann aus Grünberg das Innere der Kirche. Dieser zog später mit

seiner Frau nach Reinswalde und war auch Kirchenvorsteher und Rendant in der

Gemeinde. Der Ausbruch des 1. Weltkrieges brachte im Laufe dieser Jahre auch

viel Leid nach Reinswalde, das Kriegerdenkmal gibt darüber reichlich Auskunft

und erinnert an 36 Reinswalder Gefallene und einen Vermißten, während später

noch fünf weitere Männer an den Folgen dieses Krieges starben. Hier hatte Pfaff

eine schwere Aufgabe zu erfüllen. Er, der in der Gemeinde wie ein Vater sein

Amt verwaltete und von den Reinswaldern zärtlich "Vater Pfaff"

genannt wurde und eigentlich selber der Zusprache bedurfte, tröstete in

liebevoller, ja väterlicher Weise die Hinterbliebenen. Im Sommer 1917 blickte

er auf 25 Jahre Arbeit zurück, in denen er die Gemeinden Reinswalde und Friedersdorf

betreute. Er freute sich auch schon auf die Feierlichkeiten aus Anlaß seines

50jährigen Amtsjubiläums im Jahr 1919. Doch nach kurzer schwerer Krankheit

verstarb Pfaff am 5. Nov. 1918 im 49. Amtsjahr im Alter von fast 75 Jahren und

war damit zugleich der erste luth. Pastor seit 1849, der während seiner

Reinswalder Amtszeit verschied. Unter großer Anteilnahme der Gemeinde und von

Trauergästen aus nah und fern wurde er am 8.(9.) Nov. auf dem Reinswalder

Friedhof beerdigt. Ihm zu Ehren sang die Gemeinde am Sarg sein Lieblingslied

"Mitten wir im Leben sind, von dem Tod umfangen." Die Leichenpredigt

hielt sein Schwiegersohn Pastor Burgdorf und am Grabe sprach Pastor Matschoß

aus Bunzlau.

In dieser schweren Zeit des

Jahreswechsels 1918/1919 war die lutherische Gemeinde ohne seelsorgerischen Anlaufpunkt.

Doch bereits im April 1919 übernahm der aus Sorau kommende Pastor Albert

Burgdorf nach seiner Wahl die verwaiste Pfarrstelle in Reinswalde und wird am

4. Mai, dem Sonntag Misericordias Domini, durch Mitwirkung seines Vaters Pastor

Albert Burgdorf sen. von Superintendent Matschoß in sein neues Amt eingeführt.

Albert Burgdorf jun. bleibt aber seiner ehemaligen Gemeinde Sorau-Sagan noch

verbunden; er betreut sie weiterhin, da sich diese Parochie keinen eigenen

Pastor leisten kann.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Teil 3: Von

1919 – 1931 mit Albert Burgdorf von Reinhard Steinke, Jever

Im letzten Teil beendete der

Jahreswechsel um 1918/1919 etwa dreiviertel einer knapp 100jährigen Epoche, die

die lutherische Gemeinde als unabhängige Glaubensgemeinschaft erlebte. Nach dem

plötzlichen Tod von Pastor Pfaff war sie für ein knappes halbes Jahr bis zur

Einführung von Pastor Albert Burgdorf am 4. Mai 1919 ohne örtlichen Seelsorger.

Dieser war den Reinswaldern seit etwa 15 Jahren kein Unbekannter, denn seit dem

17. April 1904 war er als Hilfsprediger in Reinswalde mit Sitz in Sorau tätig.

Wenige Wochen später, am 1. Mai, wurde er ebenfalls als Hilfsprediger nach

Sorau berufen und die neugegündete Parochie Sorau-Sagan erlebte dann am 10.

Sept. 1905 seine Einführung als Pastor. Zusätzlich zur beruflichen Verbindung

nach Reinswalde kam eine familiäre zu den Pfaffs. Mit deren ältesten Tochter

Emilie war er seit dem 3. Januar 1906 verheiratet und nun bezog er mit seiner Frau

und den Kindern das große Pfarrhaus. In den Erinnerungen von Martha Lehmann,

geb. Grätz ist zu lesen: "Die Gemeinde und auch die Chöre bereiteten ihm

einen herzlichen Empfang. Das Gemeindeleben ging seinen altgewohnten Gang

weiter. Nur den Turmbauverein, welchen Pastor Pfaff 1896 gegründet hatte, löste

Pastor Burgdorf in 'Jünglings- und Jungfrauenverein' auf." Nun, das hatten

wir ja in umgekehrter Folge bereits erlebt; der alte Name hatte ausgedient und

der neue entsprach wohl eher der damaligen Anschauung.

Und es sollten tatsächlich

einige Jahre im Alltagstrott dahingehen. In einem zunächst kleineren Rahmen

wurde dann am 2. Febr. 1924 dem 75jährigen Gemeindejubiläum vom 28. Januar

gedacht. Allerdings erfuhr dieses Ereignis die gebührende Würdigung erst im

Sommer mit einer eindrucksvollen (Nach)-Feier. Und die Verlegung auf den 29.

Juni hatte sich gelohnt, denn das ganze Wochenende war schönes Wetter. Etlichen

bekannten und auch neuen Gesichtern wurde ein herzlicher Empfang bereitet.

Einer der "Neulinge" war Pastor Andreas Schöne aus Arpke, na ja, so

ein ganz unbekannter "Neuer" war er nun allerdings auch wieder nicht.

Als kleinen in Reinswalde geborenen Jungen hatte die Gemeinde ihn

kennengelernt. Die umfangreichen Unterlagen über seine Schwester Dorothee und

seinen Vater, dem ehemaligen Reinswalder Pastor Paul Albrecht Schöne verdanken

wir Andreas Sohn Christian. Vor diesem Gedenktag berichtete allerdings Martha

Lehmann von einem Missionsfest am 26. August 1923 - dem Ersten seit 1913. Ob

sie sich irrt? Die offiziellen Aufzeichnungen in den Kirchenblättern der

Generalsynode notieren dieses Fest am 20. Juni 1926 und bezeichnen es ebenfalls

als das Erste nach dem Weltkrieg. Diese Frage bleibt also offen, doch

folgendes ist "amtlich": Wenige Tage zuvor hatte Pastor Burgdorf am

9. Juni 1926 beim Missionsfest in Bleckmar die Festpredigt gehalten.

Der

vorige Absatz mit Begebenheiten vor und nach 1925, deren Inhalt eine Einheit

bildet, vergißt aber das Hauptereignis aus dieser Zeit nicht. Seit langem hatte

die Gemeinde den Wunsch, Ersatz für die beiden Glocken anzuschaffen, die sie im

Weltkrieg abgegeben mußte. Pastor Burgdorf und die Mitglieder des

Kirchenvorstandes baten um Spenden und wie so oft dauerte es auch dieses Mal

nicht lange, bis die erforderliche Summe aufgebracht war. Jeder gab das, was

er konnte und bei Marie Henschke wird besonders die Jugend erwähnt. Endlich

konnten im Mai 1925 die Glocken vom Sorauer Bahnhof abgeholt werden.

"Welche große Freude! Am Eingang des Dorfes wurden sie feierlich

empfangen und mit Girlanden geschmückt. Im festlichen Zuge ging es zur Kirche.

... Am Sonntag Rogate (17. Mai) wurden sie zur Ehre Gottes geweiht. Die

Weihrede hielt Pastor Burgdorf. Zur Freude der Gemeinde erklangen nun wieder

alle drei Glocken und riefen weit über des Dorfes Grenzen hinaus: O Land, Land

höre des Herrn Wort. Nicht nur zur Freude allein erklangen sie, sondern auch

die Heimgegangenen begleiteten sie auf ihrem letzten Wege, und Sonntag für

Sonntag riefen sie die Gemeinde zum Gottesdienst." So klingen die

Aufzeichnungen von Martha Lehmann. Auch bei Marie Henschke liest es sich

ähnlich, aus ihren Notizen soll das Vorstehende ergänzt werden: "Ein

Gedicht wurde vorgetragen, welches die Reinswalder Dichterin Caroline Weinert

verfaßt hatte. Unter den Klängen der Posaunen 'Himmelan geht unsere Bahn'

wurden die Glocken hochgezogen." (Anm.: Das Bild mit dem festlich

geschmückten Wagen und den feierlich gekleideten 'Jungfrauen' ist im Sorauer

Heimatblatt Sept./Okt. 1990 zu bewundern, die Berichtigung zur Bildunterschrift

im Nov. 1990, S. 20).

Diese

Glockenweihe eignet sich besonders, um den beiden in Reinswalde verbliebenen

Glocken einen eigenen Absatz zu widmen. Er soll unseren Nachkommen und den

jetzigen Bewohnern von Reinswalde und deren Nachfahren als Mahnung dienen:

Bewahrt das Erbe der Väter und verzichtet auf sinnlose Zerstörungen. Zunächst

soll der Zeit voraus festgehalten werden, daß die letzte Glocke des luth. Geläuts aus dem Jahr 1904 und eine der

nach dem ersten Weltkrieg 1925 erneuerten Glocken für die luth. Kirche dann

wiederum ein Opfer wurden - dieses Mal für die Zwecke des zweiten Weltkrieges.

Diese so viel gelobte Klangharmonie von 1904 ist also für immer verloren. Die

erhalten gebliebene zweite neue Glocke wurde am 30. April 1925 bei der

Glockengießerei Franz Schilling im thüringischen Apolda mit folgender Inschrift

gegossen:

"Fester Glaube - Wachet, stehet im Glauben, seid männlich und seid stark.

1. Kor. 16,13 -

Gehorsam der Obrigkeit opferte die luth. Gemeinde Reinswalde, die 1904 von

Schilling Apolda gegossen wurde, im Weltkriege ao 1917 dem Vaterland. Sie

ersetzte sie Ostern 1925".

In Artikel und Aufsätzen habe ich in den vergangenen Jahren (auch im letzten

Teil) immer wieder von den "zwei kleinen Glocken aus beiden Kirchen"

berichtet, die in Reinswalde verblieben sind. Doch bei der Glocke aus der

evangelischen Kirche habe ich mich geirrt. Hier handelt es sich zweifellos um

die mittlere mit ihrem Durchmesser von 90 cm. Durch die Minuskelumschrift

"o rex glorie veni

cum pace. ave maria gracia plena dominus tecum"

("O König der Herrlichkeit komm mit Frieden.

Gegrüßet seist Du Maria voller Ehre.

Der Herr sei mit Dir.")

hat sie sich letztendlich verraten. Die Autoren und Historiker des Buches

"Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau ..." datierten 1939 diese

Glocke in das 15. Jahrhundert. Sie ist daher heute als kunsthistorische

Kostbarkeit von unschätzbarem Wert anzusehen. Für die vormals katholische

Kirche gegossen und durch die Reformation von 1530 bis 1945 unterbrochen,

schließt sich für diese Glocke ein Kreis. Ruft sie doch heute die Gläubigen zur

Messe des nun katholischen Gotteshauses im jetzt Zlotnik genannten Reinswalde

und gemeinsam mit der lutherischen Glocke von 1925 ertönt ihre Stimme weiter

aus dem Turm der ehemals lutherischen Kirche.

Im Jahr darauf wurden für

den Posaunenchor etliche Instrumente angeschafft und dieser war nun vollständig

ausgerüstet. Dessen Leiter war später Ernst Winkler, Vater unseres rührigen

Dorfbetreuers Klaus Winkler; wer kennt die beiden Reinswalder nicht. Am 2.

Oktober 1927 feierte die Gemeinde ihr 50jähriges Kirchweihfest. Nach dem

Gottesdienst, in dem Pastor und Superintendent Wichmann aus Freystadt die

Festpredigt hielt, wurde von diesem am Gefallendenkmal zu Ehren von Hindenburgs

Geburtstag eine Gedenkfeier abgehalten. Die Erntefestansprache am Nachmittag

hielt Pastor Walter Schulze aus Sorau, während im Schlußgottesdienst am 3.

Oktober Pastor Reymann aus Liegnitz predigte. Eindrucksvoll hielt er Rückblick

auf die Zeit ab 1849 und verknüpfte in seiner Predigt markante Daten zu einem